微综述 | 颅内管壁磁共振成像技术的临床应用现状

2025-07-01 09:41:42 by admin ![]() 364

364

前言:颅内高分辨核磁成像技术可以让医生掌握管腔狭窄之外更多的信息-管壁结构,目前比较成熟的应用是管壁负荷的分析,管壁信号特征对应的病理学成分尚需进一步深入的研究。

前言:颅内高分辨核磁成像技术可以让医生掌握管腔狭窄之外更多的信息-管壁结构,目前比较成熟的应用是管壁负荷的分析,管壁信号特征对应的病理学成分尚需进一步深入的研究。

一、颅内动脉硬化高发,导致脑卒中

颅内动脉粥样硬化性狭窄(intracranial atherosclerotic stenosis,ICAS)是导致缺血性卒中重要原因之一,不同人种之间差异明显,亚裔人群中颅内动脉粥样硬化性卒中患者占30%~50%,北美人群中仅有8%~10%。中国脑动脉狭窄存在显著的分布特点,即颅内动脉狭窄的比例显著高于颅外动脉狭窄。

研究一般认为症状发生与斑块破裂、内出血及血栓形成有关。上述变化可导致血栓栓塞、穿支动脉闭塞、管腔狭窄及灌注不足。因此ICAD患者的卒中机制包括低灌注、动脉到动脉栓塞、穿支病变以及混合机制。

二、颅内血管成像技术对比

目前评价颅内动脉狭窄的主要影像学技术包括数字减影血管造影( DSA)、经颅多普勒超声(TCD) 、CT血管成像( CTA)和磁共振血管成像(MRA)。DSA是金标准,但有创,一般仅用于最终诊断。无创性评价血管的影像学技术( TCD、CTA、MRA) ,如三维时间飞跃法磁共振血管成像( 3D TOF MRA) ,具有无创、分辨率高、无需对比剂等优点,在临床上应用广泛。

但这些血管成像技术只能显示管腔的内部情况,无法显示管壁结构。颅内高分辨核磁成像技术(HR-MRI)可对管壁进行分析,用于鉴别诊断脑血管疾病和分析动脉粥样硬化病变。

三、颅内HRMRI成像的临床应用

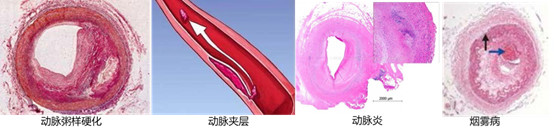

1.鉴别诊断 根据颅内HRMRI图像特征,可用于鉴别不同类型的颅内血管狭窄:

● 烟雾病

烟雾病HRMRI的影像学特征多为颈内动脉末端管壁双侧病变,同心圆性强化,外径缩小及周边侧支血管重建。

● 动脉炎-环形增厚

既往研究认为,血管炎性反应改变表现为光滑且均匀的环形动脉管壁增厚和强化。

● 动脉夹层

HRMRI 发现内膜片以及真假腔的敏感性明显高于传统影像学检查(CTA、MRA、DSA), HRMRI可提供动脉夹层的详细量化结构信息,如内膜瓣、壁内血肿体积、长度、延伸方向等继发改变等。还可根据不同序列上的信号特点对夹层病变进行分期。

● 动脉粥样硬化-偏心增厚

HRMRI 血管壁成像研究表明,颅内外动脉管壁粥样硬化斑块常表现为偏心性增厚及不均匀强化。

2.颅内动脉粥样硬化的分析

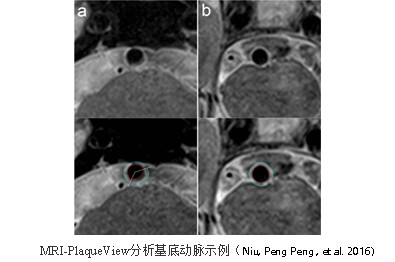

● 斑块位置

HRMRI可用于观察动脉粥样硬化斑块位置分布,斑块分布的特定位置可能与急性卒中事件有关。大多斑块好发于动脉分支开口侧的管壁,如大脑中动脉斑块多见于其腹侧壁和下壁,而基底动脉斑块多见于其腹侧。有研究显示,脑梗死灶的同侧发现了位于大脑中动脉上壁的斑块,提示可能由于斑块阻塞穿支动脉引起了深部脑梗死。

● 狭窄率&管壁重构

HRMRI可用于分析颅内血管不同层面的直径、面积等,进而可以计算得出管腔狭窄率和重塑指数。

● 斑块强化

有研究显示HR-MRI 显示病变部位的管壁特征如斑块强化,与缺血性卒中复发密切相关。然而对于斑块强化是否可以作为一个急性缺血性卒中的预测因素还存在争议。

● 斑块内出血&纤维帽&脂质核

习惯上,斑块内出血定义为T1WI上的高信号,纤维帽定义为T2WI上斑块表面近管腔处的高信号带,脂质核定义为T2WI上纤维帽下低信号,但都缺乏充分的病理学验证。

一项回顾性研究显示:症状性MCA狭窄的斑块内出血率远高于无症状性MCA斑块。由于颅内管腔较小,影像学上难以清晰显示纤维帽和脂质核的结构,Xu与Chung等都认为斑块近管腔表面的T2WI高信号灶可能代表纤维帽,纤维帽与斑块稳定性之间的关系尚待验证。对于颅内动脉粥样硬化而言,HRMRI用于显示斑块内脂质核的报道较少,且颅内脂质核的有无、脂核大小与卒中之间的关系仍不清楚,尚待深入研究。

● 斑块钙化

对颅内斑块钙化检出率的报道很少,且尸检研究并未发现颅内动脉斑块钙化与缺血性卒中之间存在关系。目前仍不能确定斑块钙化与斑块稳定性之间的关系。

四、不足

1.缺乏统一优化的扫描序列、参数

目前,HR-MR颅内管壁成像扫描序列以及参数仍不统一(经文献检索,北京协和医院、北京宣武医院等管于颅内管壁成像的文章,扫描序列多用3D TOF、3D CUBE/VISTA/SPACE T1W),并存在许多问题:成像范围有限、扫描时间长、分辨率较低、受运动伪影影响大等。因此需要更多团队积极开展相关研究,对成像参数及扫描序列进一步改进和统一。

2.缺乏充分的病理比对

由于病理取材相对困难,颅内斑块的组织学验证仍然受限。未来需要更多的实验确定影像学特征与病理学标本之间的对应关系,探索血管壁影像学表现和特定疾病的关联。

3.尚无规范的图像分析标准

由于颅内管壁成像尚处于科研阶段,并没有在临床广泛开展与应用,所以不同机构都在摸索探究更先进的颅内管壁成像技术、更规范的图分析标准以及更确切的临床应用价值。根据文献检索,北京协和医院关于颅内管壁成像的文章曾尝试提出一些分析建议,列举如下供参考:

图像质量分级标准(如果图像质量为优或良,则认为检查成功)①优:管腔内外壁显示清晰②良:大部分层面管腔内外壁显示清晰,部分层面管腔显示欠清晰③一般:大部分层面能够观察到管腔的内外壁,但显示不清晰④差:有较多的伪影,管腔内外壁无法观察

管壁结构分析建议:①正常管壁:管壁菲薄,甚至不可见②管壁环形增厚:管壁厚度>1mm,环形增厚③斑块:局限性的偏心管壁增厚,管壁最厚处超过最薄处的1.5倍以上④斑块纤维帽:T2加权像上斑块内表面(近管腔处)高信号带⑤脂质核心:T2WI上纤维帽下低信号⑥出血:T1加权像上斑块内高信号,与周围脑组织比较(缺乏病理核实)

五、总结

尽管HRMRI对评估和鉴别颅内脑血管疾病由良好的发展前景,但未来仍需更多的深入的研究去改进成像技术,明确影像学特征与病理标本、神经症状之间关系机制。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号