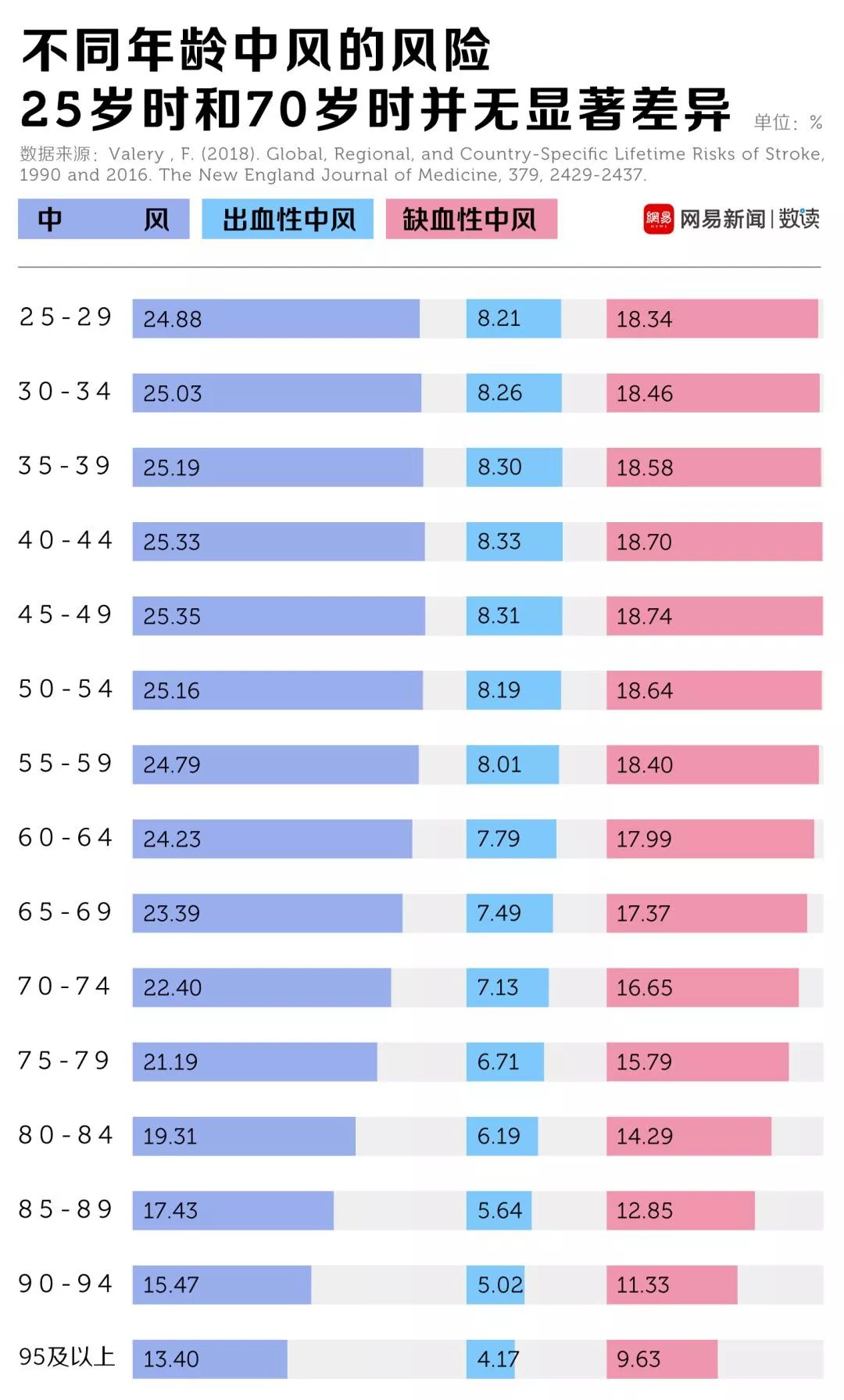

心脑血管疾病如此猖獗,25岁与70岁中风风险一样!

2025-07-01 09:54:50 by admin ![]() 466

466

脑卒中在中国有多普遍?

脑卒中在中国有多普遍?

国民第一死因,

全球卒中发病率死亡率“冠军”!

脑卒中有多可怕?

一旦病发,非死即残,

还有沉甸甸的经济负担!

脑卒中怎么避免?

预防为主,注意饮食,

定期筛查!

(有颈动脉斑块的人群,强烈建议进行进一步MR-VPD检查,确定斑块性质)

无论是从流行病学还是生活经历来看,心脑血管疾病都是非常常见的,有多常见呢?根据《中国脑卒中防治报告(2018)》,我国40岁及以上人群脑卒中现患人数达1242万,全国每年死于脑卒中的患者高达196万,且发病率患病率均有所提升。

脑卒中,目前是我国国民第一死因,不同国度、不同研究组、不同年份的数据都证实了这一点。

来源:网易数读

1990-2017 年间中国主要死因变化(来源:柳叶刀)

从全球角度看,中国卒中发病率最高,死亡率也明显高于其他国家。(参考《Lancet Neurology》杂志发布的2016全球疾病负担研究( Global Burden of Disease Study, GBD)关于卒中的分析数据以及Circulation 2011,124:314)

天坛医院王拥军教授曾指出,中国脑卒中发病率逐年上升,一个很重要的原因是:中国人口老龄化。通常,我们也都会以为,人老才会出现各种心脑血管疾病,或者是,老年人发生脑卒中的风险更高,是这样吗?

我们先看一下最近发生的几条让人痛心的消息:

陈怿,嘉兴市第一医院皮肤科医生,于6月14日因脑出血不幸去世,年仅41岁。家人做出了捐献她全身器官的决定。

张恒伟,河南省肿瘤医院乳腺科副主任医师,于6月28日突发心梗不幸离世,年仅48岁。

王辉,北京同仁医院眼科医师,于6月30日突发心脏骤停不幸离世,年仅32岁,家人捐献了他的眼角膜。

肖育众,中南大学湘雅医院副教授,于7月4日下午3点多被发现倒在实验室,不幸离世,年仅31岁。

李晓松,四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院)院长,因暴发性病毒性心肌炎并发颅内出血,于7月4日不幸辞世,享年56岁。

来源:医学界

生老病死本是人生规律,但是,这些正值旺年的医学才俊们,突然因病去世(基本都是心脑血管疾病),真的是让人震惊又痛惜:年纪轻轻,还是学医的,怎么会这样?

其实,统计学研究数据证明:25岁和70岁卒中风险并无显著差异。也就是说,脑卒中普遍高发,早已不是老年专属,需要引起我们所有人的重视。

来源:网易数读

卒中致死致残率极高,不仅是给患者独立生活带来毁灭性的打击,随之产生的医疗费用更是难以承受的经济负担。针对这种情况,医疗组织也作出了很多应对措施,比如成立卒中联盟,加强经验交流,建立卒中中心,开放绿色通道,规范诊治流程,优化治疗手段,尽最大努力挽救患者于生死之间。

然而,这么多年过去了,投入了这么多的人力物力,卒中依然长期占据“霸主”位置,岿然不动,且发病率死亡率还有上升趋势,不禁让人深思:问题到底出在哪了?饮食?环境?精神状态?遗传?还是应对措施有问题?

目前,国际上对卒中的诊治观点就是:预防第一,可防,才能可治。预防,就是找有可能引起脑卒中的危险因素,然后提前干预处理,防患于未然。关于卒中的危险因素,我们已经总结过很多次:

不可改变的危险因素:包括年龄、性别、低出生体重、种族、遗传因素等。

证据充分且可以控制的危险因素:包括高血压、吸烟、糖尿病、心房颤动、其他心脏疾病、血脂异常、无症状颈动脉狭窄、不合理的饮食与营养、缺乏身体活动、肥胖等。

证据不充分或潜在可控制的危险因素:包括偏头痛、代谢综合征、饮酒、高同型半胱氨酸血症、药物滥用、脂蛋白(a)水平增高、炎症和感染等。

了解自身卒中风险,还可以通过医院等的卒中筛查项目,尤其要注意颈动脉超声检查结果,如果发现有颈动脉斑块,强烈建议通过MR-VPD检查进一步确定斑块性质(稳定/易损)。

回到刚才的问题,做了那么多工作,为什么脑卒中发病率死亡率依然居高不下?人口老龄化是原因之一,小编以为,饮食(最近诸多研究指出,国人高碳水高钠的饮食习惯也是重要致病原因)、环境污染(雾霾)、精神状态(压力大、焦虑等)也是脑卒中病发的助推器。

诸多不良的生活习惯和外在环境,会导致血管斑块的形成,斑块破裂,最终引起脑卒中。所以卒中筛查的价值就在这里:即使未能极早,但愿还能及时。

———— / END / ————

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号