近1/3的脑血管患者,颈动脉斑块为易损斑块

2025-07-04 10:21:28 by admin  298

298

本文主要分享一篇关于易损斑块数据的文献,文献涉及的实验设计简要总结如下:

本文主要分享一篇关于易损斑块数据的文献,文献涉及的实验设计简要总结如下:

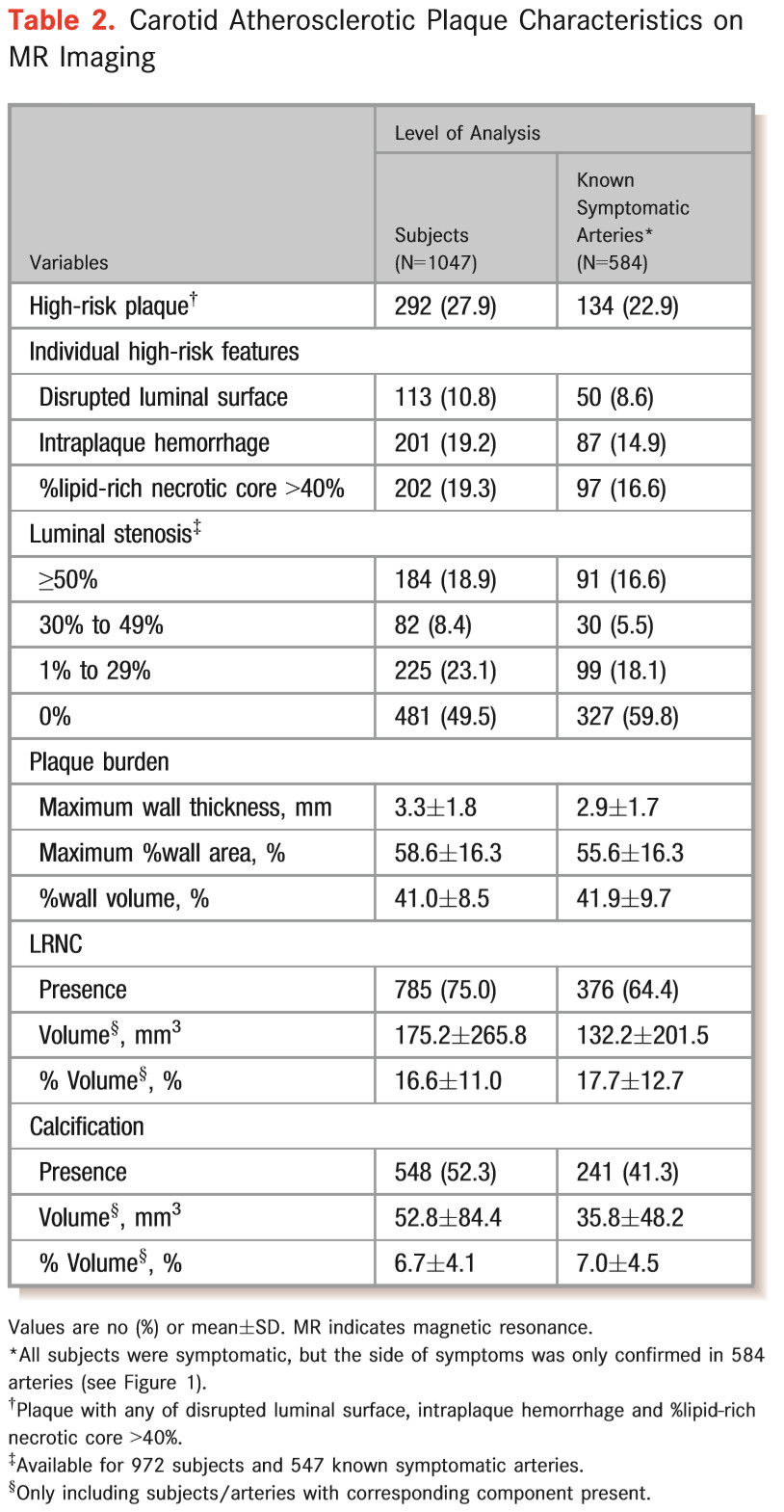

纳入人数:1047名受试者,均为症状性脑血管疾病患者

易损斑块标准:有斑块表面破溃,或大脂质核(>40%),或斑块内出血

检查方案:超声筛查确定有颈动脉斑块,多对比度磁共振检查分析斑块成分特征

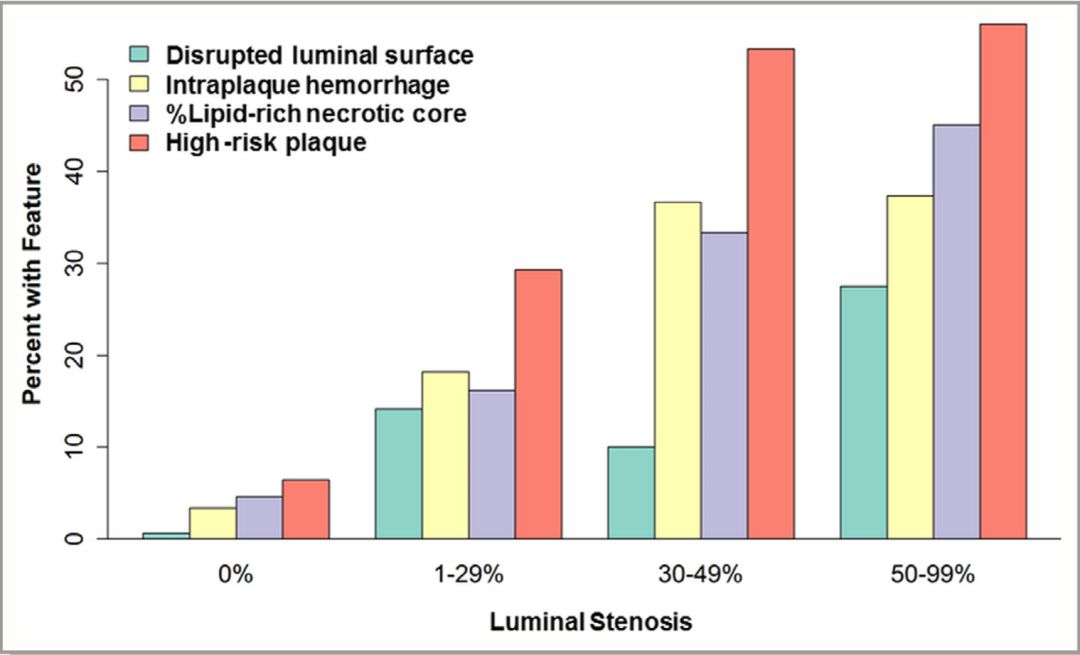

结果:近1/3的脑血管疾病患者,颈动脉斑块为易损斑块,狭窄率小于50%的动脉中,易损斑块也非常常见

对人群进行颈动脉斑块筛查并确定斑块性质,到底是“不可或缺、意义重大”的卒中一级预防手段,还是“过度医疗”,这需要大量的统计学数据做支撑,本研究用数据说明:确定斑块性质很有必要!

【 Zhao X, Hippe D S, Li R, et al. Prevalence and Characteristics of Carotid Artery High‐Risk Atherosclerotic Plaques in Chinese Patients With Cerebrovascular Symptoms: A Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation II Study[J]. Journal of the American Heart Association Cardiovascular & Cerebrovascular Disease, 2017, 6(8):e005831.】

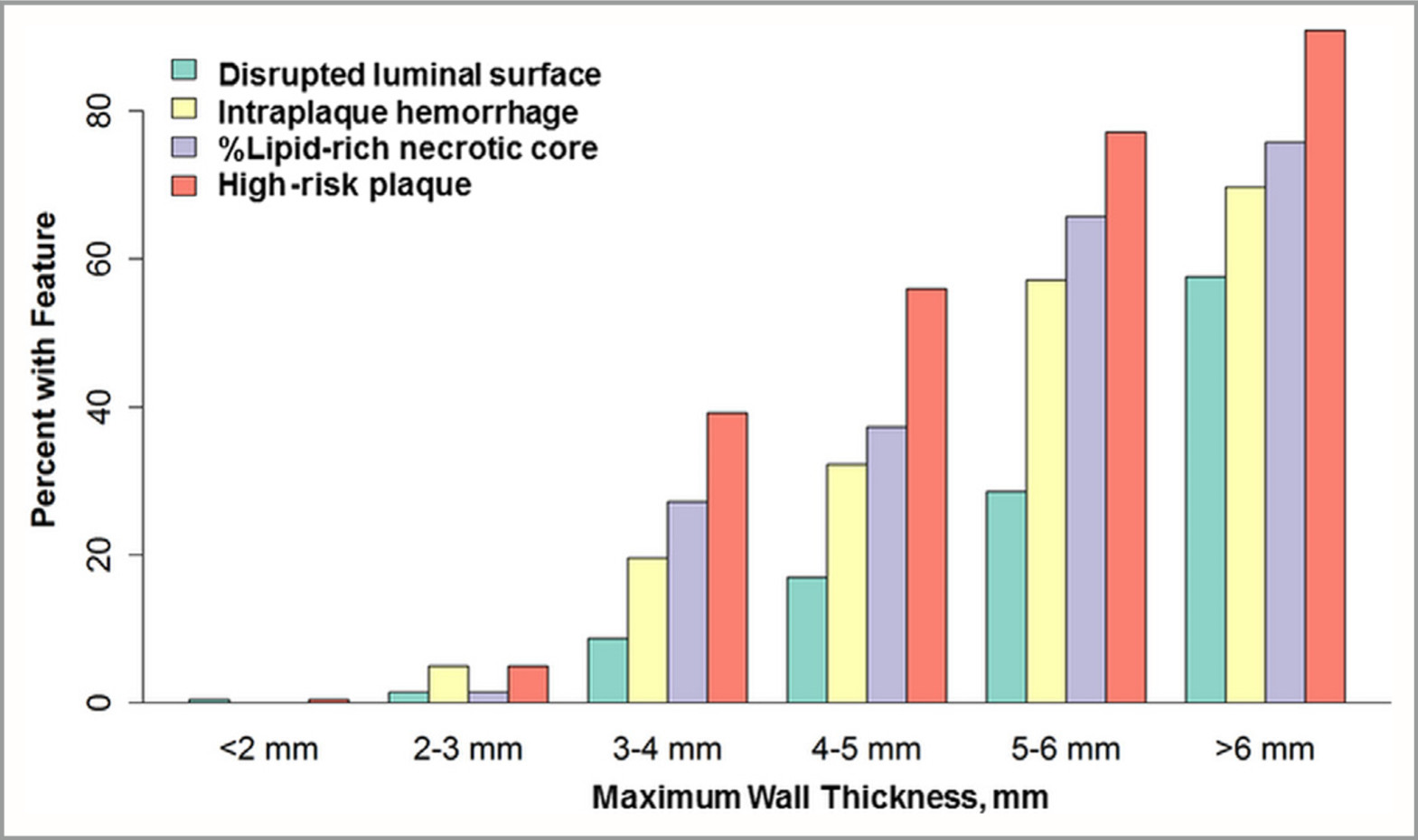

背景:颈动脉斑块破裂是造成缺血性中风的重要原因。然而,高危斑块(HRP,定义为具有斑块管腔面破溃,富脂质核> 40%,斑块内出血)在中国人群中的流行病学数据仍不清楚。本研究基于颈动脉磁共振成像(CMRI)研究中国症状性脑血管病患者颈动脉HRP的患病率。方法:招募2周内出现前循环中脑缺血症状且经超声测定有颈动脉斑块的患者,对所有患者进行CMRI。并比较有症状和无症状动脉的HRP特征。结果:在招募的1047名受试者中,出现管腔狭窄的仅占19%,有高危斑块的占28%,其中2 /3的高危斑块造成的管腔狭窄率都小于50%。有症状的颈动脉出现高危斑块的概率是23%,明显高于对侧无症状颈动脉(16.4%)。在识别HRP方面,最大管壁厚度指标优于比管腔狭窄率(AUC:0.93 vs 0.81,P <0.0001)。结论:在中国症状性脑血管病患者中,狭窄≥50%的颈动脉出现高危斑块的频率较高,然而在较低狭窄的动脉中也发现大量HRP,此外,在识别HRP方面,最大管壁厚度指标优于比管腔狭窄率。

— THE END —

![]() 298

298  本文主要分享一篇关于易损斑块数据的文献,文献涉及的实验设计简要总结如下:

本文主要分享一篇关于易损斑块数据的文献,文献涉及的实验设计简要总结如下:

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号