2025-07-04 10:11:18 by admin  288

288

随着影像学技术的快速发展

随着影像学技术的快速发展

快讯1:年纪越大,斑块进展越快,钙化出现频率越高?

目的:本研究旨在探索年龄与颈动脉粥样硬化斑块进展之间的关系。

方法:纳入有颈动脉粥样硬化的症状性患者(狭窄率30-70%),MRI检查分别在基线处和随访时间点(基线后≥6个月)进行。比较不同年龄组(> 75岁,60-75岁和<60岁)颈动脉斑块进展的特征,对年龄与颈动脉斑块进展进行逻辑回归分析。结果:在招募的84名患者中,最终分析了73名患者(平均年龄66.5±11.4岁;男性占82.2%)的96个斑块。与年轻患者相比,年龄较大的患者颈动脉斑块钙化发生率明显较高(> 75岁:91.3%,60-75岁:65.7%,<60岁:55.3%,p= 0.013),颈动脉壁体积年度变化大(> 75岁:39.0(4.3-104.6)mm3,60-75岁:28.7(-28.0~73.7)mm3和<60岁:4.8(-27.1-31.9)mm3,p = 0.032 ),且有较大的最大管壁面积(> 75岁:6.1( - 3.5至17.2)mm2,60-75岁:2.4( -4.7至15.1)mm2和<60岁:1.4( - 5.8至6.9)mm2, p = 0.046)。调整所有临床因素后,年龄(OR 1.44;95%CI 1.10-1.89; p = 0.009)和高血压(OR 4.61; 95%CI 1.41-15.02; p = 0.011)是区分颈动脉壁体积年度变化上四分位数的独立预测因素。

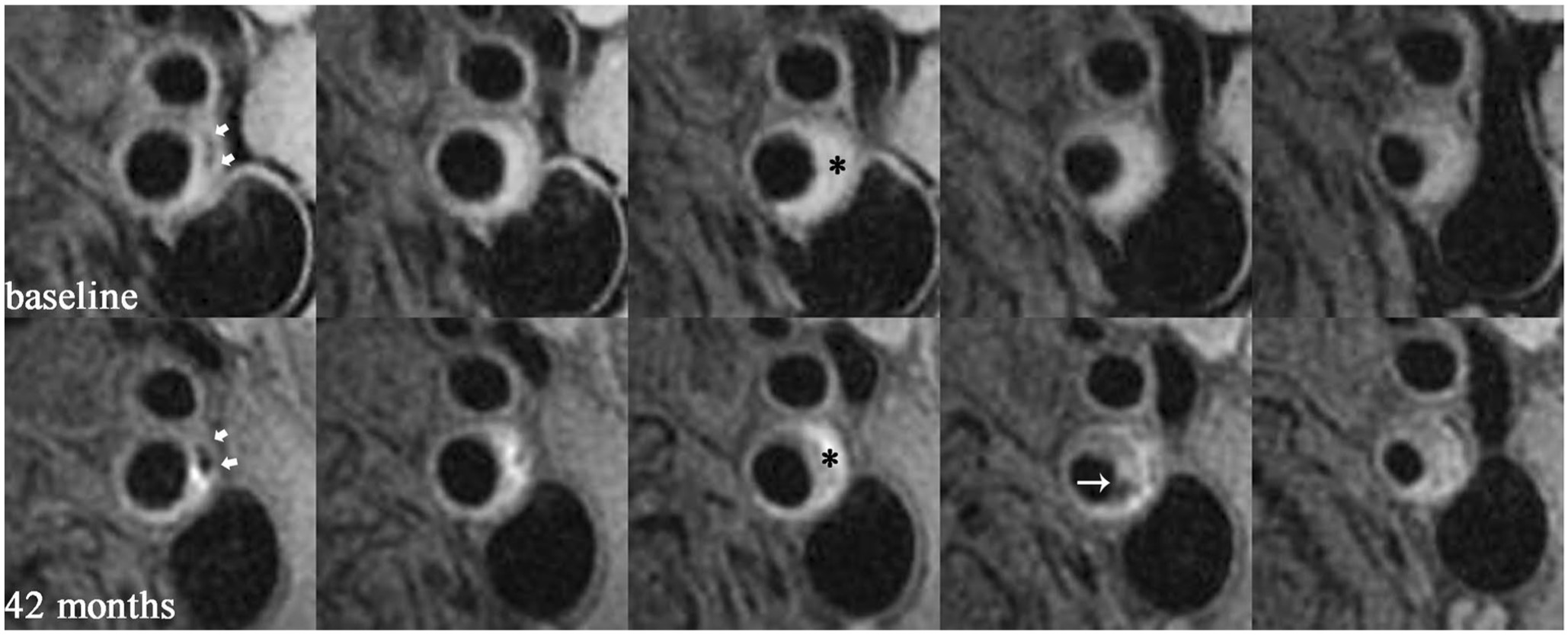

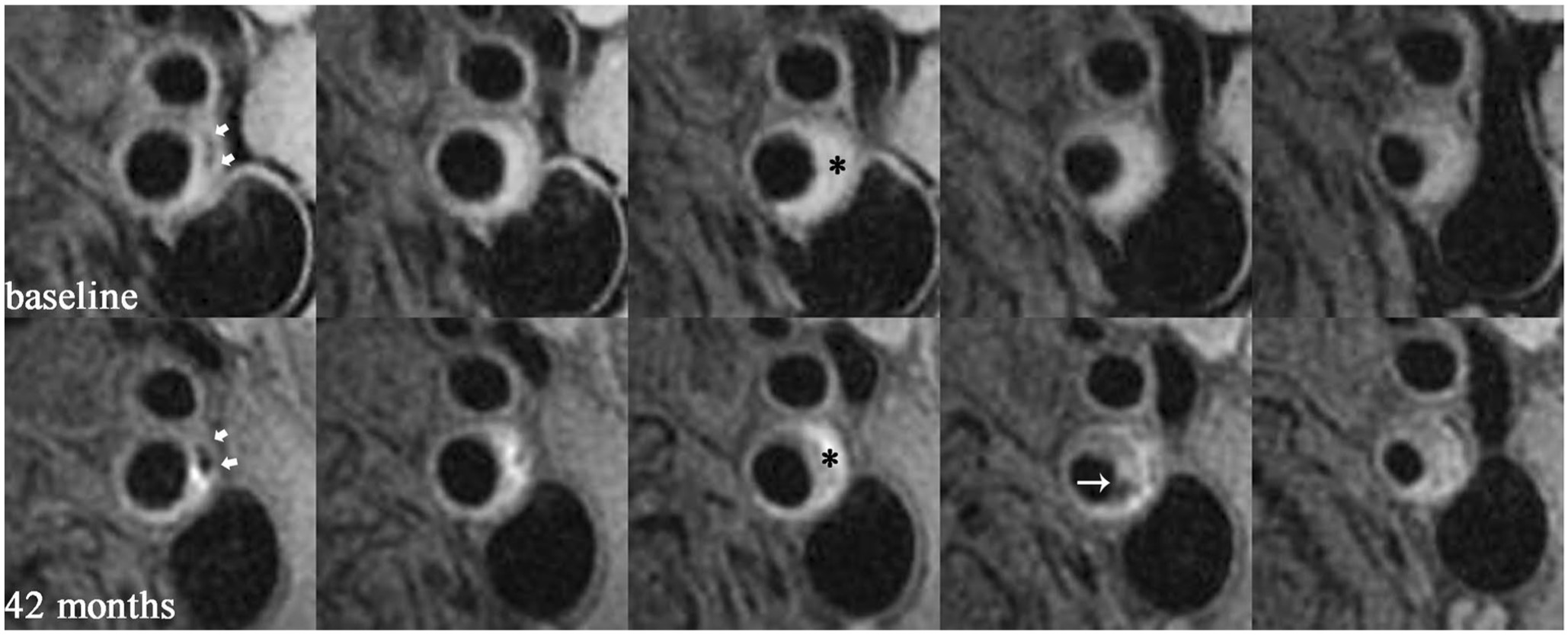

81岁男性患者,在T1W图像上左侧颈内动脉有钙化(短箭头)和斑块内出血(星号), 42个月后观察到新的纤维帽破裂(长箭头)

结论:老年患者颈动脉斑块的进展速度快于年轻患者,年龄与颈动脉斑块进展独立相关。我们的研究结果表明,需要更频繁地监测老年患者的颈动脉斑块。

目的:研究颈动脉不同阶段的斑块内出血(IPH)体积和轻微纤维帽破裂(MFCD)之间的关系。方法:通过超声测定脑血管症状患者的颈动脉粥样硬化斑块,然后对颈动脉进行多对比磁共振(MR)血管壁成像,分析MR成像中具有IPH的颈动脉斑块评估每个斑块IPH的分期(新鲜或近期)和体积。结果:37例患者(平均年龄70.2±11.0岁; 32名男性)共有41个颈动脉斑块符合统计学分析标准。MFCD斑块中新鲜IPH的绝对体积明显大于没有MFCD的斑块(109.83±75.49 mm3 vs. 30.54±20.62 mm3,P = 0.002)。Logistic回归分析显示,调整混杂因素前后(OR,1.735; 95%[CI],1.127-2.670; P = 0.012)(OR,1.823; 95%CI,1.076-3.090; P = 0.026),新鲜IPH的绝对体积与之前的MFCD显著相关。近期IPH体积与MFCD之间无显著相关性(P> 0.05)。结论:新鲜IPH的体积与颈动脉斑块中的MFCD独立相关,提示纤维帽的完整性可能随着IPH的阶段和大小的不同而变化。

快讯3:糖尿病患者,斑块一般有大脂质核?

目标:糖尿病与高危动脉粥样硬化斑块有关。本研究旨在基于血管壁磁共振成像比较中国糖尿病和非糖尿病患者的颈动脉粥样硬化斑块特征差异。

方法:从CARE-II(中国动脉粥样硬化风险评估)多中心观察性横截面研究中招募前循环脑缺血症状的患者,经超声测定有颈动脉粥样硬化斑块。随后对有斑块的患者进行磁共振成像。使用线性(连续变量)和逻辑回归(二元变量)比较糖尿病和非糖尿病患者颈动脉斑块的形态和组成特征。

结果:在招募的总共584名患者中,182名(31.2%)患有糖尿病。根据单变量分析,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者具有较大的平均管壁面积(33.7 vs 31.1 mm2; P = 0.002),最大壁厚(3.2 vs 2.8 mm;P <0.001)和平均标准化壁指数(43.8%vs 41.0%; P<0.001),且钙化(51.6%vs 36.6%; P = 0.001),富脂质坏死核(77.5%vs 58.5%; P <0.001)和高风险斑块(29.7%vs 19.9%; P = 0.011)出现频率明显更高。在调整临床特征后,钙化(P = 0.018)和富脂质坏死核(P = 0.001)的存在差异仍然具有统计学意义。

结论:有症状的中国糖尿病患者比非糖尿病患者,颈动脉斑块更容易出现钙化和脂质坏死核心,这表明糖尿病患者可能会发展出更严重的动脉粥样硬化疾病,应该在临床管理中加以重视。

值得注意的是,荷兰的一项相关研究发现,血清胰岛素水平高,斑块出现斑块内出血频率更高,脂质核出现概率较低。所以糖尿病与斑块成分之间的关系,尚未确定,仍需更多的研究予以支持说明。

— THE END —

![]() 288

288  随着影像学技术的快速发展

随着影像学技术的快速发展

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号