2025-07-04 14:00:30 by admin  301

301

2020年初,荷兰的一组研究团队在European Journal of Endocrinology (1948年建刊,影响因子5分左右)发表文章,探索胰岛素水平与斑块成分之间的关系,本文在结尾附上了对整个实验设计的简单解读,望读者加以思考,勤以利用,为自己的研究思路添砖加瓦。

2020年初,荷兰的一组研究团队在European Journal of Endocrinology (1948年建刊,影响因子5分左右)发表文章,探索胰岛素水平与斑块成分之间的关系,本文在结尾附上了对整个实验设计的简单解读,望读者加以思考,勤以利用,为自己的研究思路添砖加瓦。

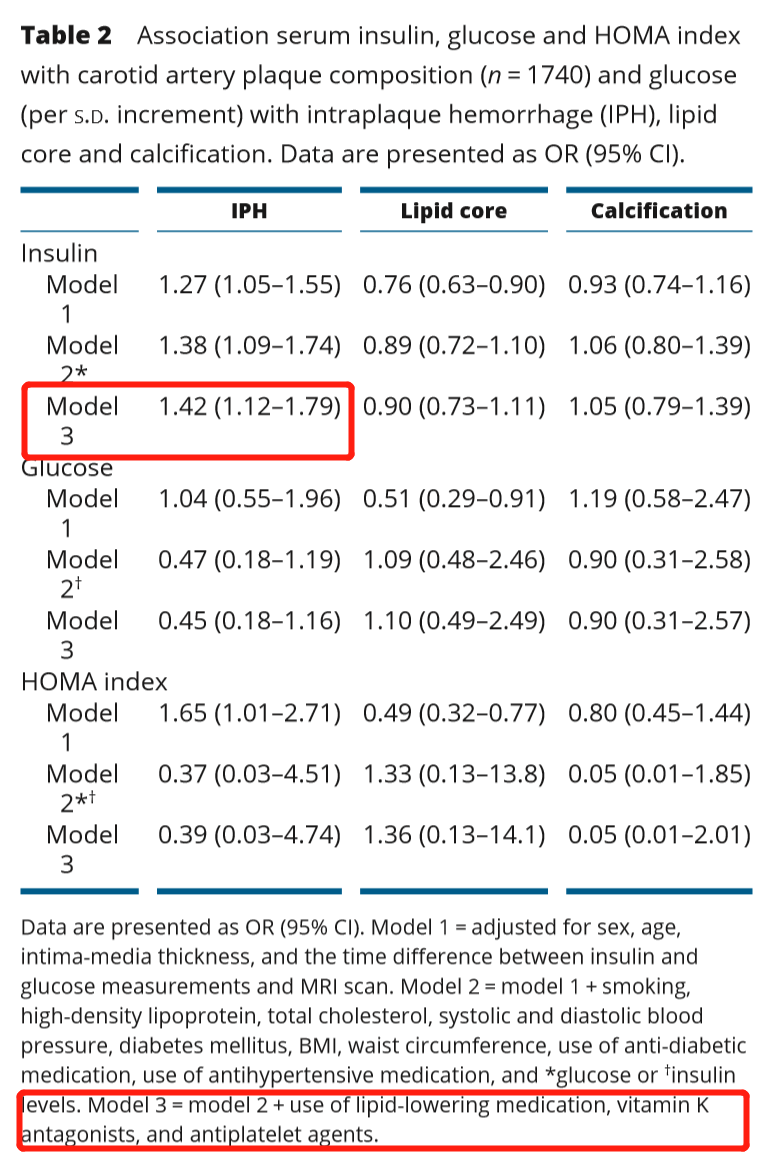

背景:众多的研究证据表明,糖尿病(血清胰岛素水平异常,葡萄糖代谢紊乱),会促进动脉粥样硬化形成,增加心血管疾病风险。然而,早期血胰岛素和葡萄糖水平促进斑块形成的具体机制尚不清楚,此外,斑块的破裂倾向主要与斑块成分(如大脂质核,斑块内出血等)有关,血胰岛素和葡萄糖水平与斑块成分之间的关系也有待进一步研究。目的:本横截面研究目的在于探索空腹血清胰岛素和葡萄糖水平与颈动脉粥样硬化斑块成分之间的关系干预措施:纳入1740名参与者(平均年龄72.9岁,女性46%,糖尿病患者14.4%),基线处,通过血液抽样获取血清胰岛素、葡萄糖水平,血液测量和颈动脉MRI扫描之间的平均时间间隔为7.9年。在2007-2012年,根据颈动脉超声检查结果(内膜中膜厚度≥2.5mm)选择参与者进行MRI检查(1.5T, GE, 表面线圈),评估斑块成分:数据分析:血清胰岛素、葡萄糖水平根据三分位数记录为分类变量(低/中/高), 斑块成分根据存在与否记录为二分类变量(是/否)。使用logistic回归模型,分析血清胰岛素、葡萄糖水平与不同斑块成分的相关性,同时调整潜在的混杂因素。结果:血清胰岛素水平与斑块内出血正相关(adjusted OR:1.42,95%CI:1.12-1.7),与钙化或脂质核心无关。尚未发现血清葡萄糖水平和任何斑块成分之间的相关关系。该数据分析方法值得商榷,一般来讲,只需调整混杂因素或者暴露因素之间的交互作用,调整了不该调整的因素,会创造偏倚,进而得出错误结论,具体调整哪些因素需要建立在对真实世界的的了解基础之上。此外,本实验中OR 非常接近于1,对最终结论的解读要十分谨慎。

结论:血清胰岛素水平与颈动脉斑块易损成分的存在有关,特别是斑块内出血。这表明空腹血清胰岛素能够传达有关动脉粥样硬化斑块成分的信息,最终可能会在临床实践中用于患者的风险分层。研究优缺点分析:样本量大是本实验的优点,但是横截面的研究设计导致我们不能做因果推导;对象年纪偏大,可能存在选择性偏倚(很多人可能已经去世,缺失了他们的数据);此外,血胰岛素水平的测量与斑块成分的分析不在同一时间段,间隔超过2年,得出的相关关系可靠性降低;数据分析阶段,将连续变量分层为分类变量分析,降低数据有效性;斑块易损性仅仅靠斑块成分存在与否评估,不全面,还应考虑斑块成分的含量(MRI-PlaqueView可定性定量分析斑块成分)。— THE END —

![]() 301

301  2020年初,荷兰的一组研究团队在European Journal of Endocrinology (1948年建刊,影响因子5分左右)发表文章,探索胰岛素水平与斑块成分之间的关系,本文在结尾附上了对整个实验设计的简单解读,望读者加以思考,勤以利用,为自己的研究思路添砖加瓦。

2020年初,荷兰的一组研究团队在European Journal of Endocrinology (1948年建刊,影响因子5分左右)发表文章,探索胰岛素水平与斑块成分之间的关系,本文在结尾附上了对整个实验设计的简单解读,望读者加以思考,勤以利用,为自己的研究思路添砖加瓦。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号