颅内动脉粥样硬化性狭窄综述: 流行病学、病理生理学及影像学

2025-11-07 11:36:28 by admin ![]() 136

136

导读:颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAD)是全球缺血性中风的重要病因,存在显著的种族、地域差异。本文综述了 ICAD 的流行病学、病理生理机制及影像学诊断方法,重点介绍了腔隙成像、血管壁成像及功能学影像技术在斑块评估和中风风险预测中的应用。研究显示,高分辨率 vwMRI 和 FDG-PET 等新型影像学指标可识别高风险斑块,为临床早期干预和预防中风复发提供重要依据。简要翻译如下(原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38252756/):

导读:颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAD)是全球缺血性中风的重要病因,存在显著的种族、地域差异。本文综述了 ICAD 的流行病学、病理生理机制及影像学诊断方法,重点介绍了腔隙成像、血管壁成像及功能学影像技术在斑块评估和中风风险预测中的应用。研究显示,高分辨率 vwMRI 和 FDG-PET 等新型影像学指标可识别高风险斑块,为临床早期干预和预防中风复发提供重要依据。简要翻译如下(原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38252756/):

流行病学

有症状 ICAD

颅内动脉粥样硬化性疾病是指脑内动脉因动脉粥样斑块沉积而出现狭窄或阻塞的病理状态,是全球中风的重要原因之一。全球每 10 万人中约有 20–40 例因 ICAD 导致脑梗死,但在不同队列和人群中,中风归因于 ICAD 的比例存在差异。亚洲国家 ICAD 占缺血性中风比例高达 12%–54%,如泰国 47%,新加坡 48%–54%,中国 33%–50%,香港 MCA 狭窄为 12.6%。美国少数族裔(亚裔、拉美裔、非裔)ICAD 相关中风发生率高于欧洲血统白人。 无症状 ICAD

关于无症状 ICAD 的研究相对有限。美国 NOMAS 队列显示,约 45% 老年社区居民存在 ≥1 条颅内动脉不同程度的 ICAD;ARIC 队列显示 34%。临床显著的阈值为 ≥50% 狭窄,ARIC 和 NOMAS 队列分别为 9% 和 8%。其他国家报道的 ≥50% 狭窄患病率为:日本 6%、英国 11%、西班牙 9%、香港 13%。中国农村社区TCD调查显示 6.9%,另有研究报道 MCA 狭窄为 5.9%;日本 MRA 研究为 3.5%,韩国体检人群为 3%。这些结果显示,无症状 ICAD 虽然在不同人群中存在,但尚未受到足够关注。

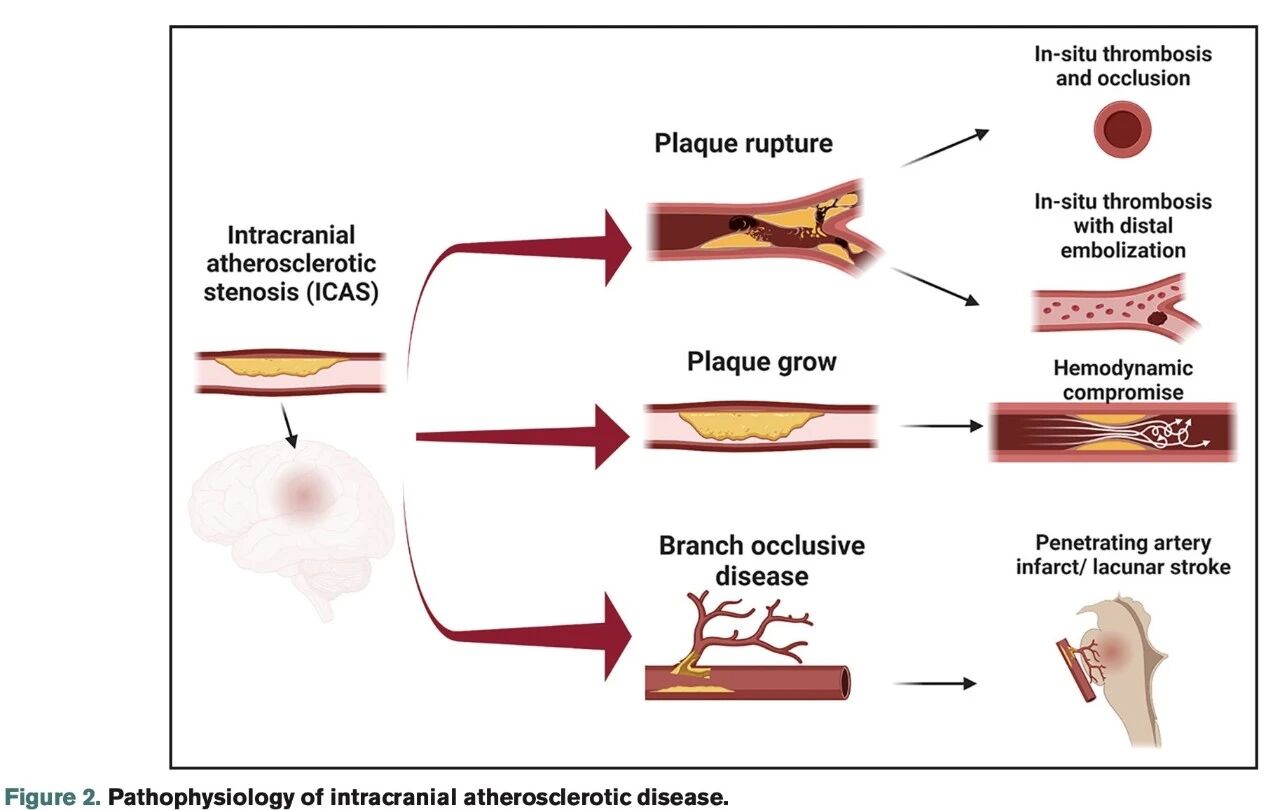

病理生理学

腔隙成像(Lumen-Based Imaging) 数字减影血管造影(DSA):DSA 是腔隙成像的金标准,具有高空间分辨率和精确的狭窄测量能力,可实时观察血流和侧支循环。但其侵入性强、需注射造影剂,并存在手术并发症风险,因此临床使用有限。 CT血管造影(CTA):CTA 无创、快速,检测 ≥50% 狭窄的敏感性和特异性高,可观察颅内动脉钙化。但仅靠钙化判断 ICAD 不够可靠,斑块可存在于无钙化状态下。 磁共振血管造影(MRA):TOF-MRA 无需辐射或造影剂,但易受血流扰动影响,可能高估狭窄。对比增强 MRA 可改善腔隙显示。新技术如零回波时间 MRA 和定量 MRA 可更准确评估血流动力学和狭窄血管侧支,但尚未广泛应用。 血流动力学研究 经颅多普勒(TCD):TCD 成本低、可床旁连续监测,可检测 50%–99% 狭窄,但为盲法技术,依赖操作人员经验。彩色多普勒可结合 B 模式改善测量精度。 灌注成像:灌注成像可用于风险分层,高狭窄血管区域平均通过时间(MTT)延长与同侧中风风险增加相关。对于不能使用造影剂患者,可使用动脉自旋标记(ASL)进行灌注成像。 计算流体动力学(CFD):CFD 利用重建影像模拟血流,提取跨斑块压力梯度、剪切应变率和壁剪切应力等指标,可反映斑块血流动力学特征,但在临床 ICAD 应用尚未验证。 血管壁成像(Arterial Wall–Based Imaging) 高分辨率血管壁 MRI(vwMRI):可识别未导致腔隙狭窄的斑块,辅助区分动脉粥样硬化与血管炎。正常血管壁厚度均匀、腔隙光滑、无强化。斑块强化、正向重塑、T1 高信号及表面不规则性是有症状斑块标志。斑块强化与新生血管化和炎症相关,与急性梗死及中风复发密切相关。斑块内出血亦为高危指标。 斑块功能学成像 8F-FDG-PET:FDG-PET 可显示斑块内炎症活性,与巨噬细胞及炎性细胞含量相关。颈动脉斑块 FDG 摄取增加与缺血性中风及早期复发相关,但临床应用主要局限于颈外动脉。 光学相干断层成像(OCT):高分辨率横截面成像技术,可识别复杂斑块和血栓形成。频域血管内 OCT 可用于颈动脉及颅内血管的研究,有潜在 ICAD 诊断价值。

诊断主要依赖 DSA、CTA 和 MRA 等腔隙成像。高分辨率 vwMRI 和 FDG-PET 等新技术可评估斑块特征,预测中风复发风险,尤其关注斑块强化和斑块内出血等高风险影像标志物。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号