临床试验:中等强度运动改善斑块内出血评分

2025-11-14 10:28:12 by admin ![]() 152

152

01/背景

65岁以上人群中,大约4%的男性和2%的女性存在颈动脉狭窄≥50%(依据NASCET标准,North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial),在75–79岁年龄段,这一患病率分别上升至7%和4%。颈动脉易损斑块通常表现为纤维帽变薄、脂质核心较大以及未成熟的新生血管形成,从而导致斑块内出血(intraplaque haemorrhage,IPH)。在这些特征中,IPH 可通过磁共振成像(MRI)进行可靠评估,是判断斑块不稳定性及后续缺血风险的最佳指标。

尽管对颈动脉粥样硬化斑块的认识已有显著进展,但无症状患者的管理仍存在争议。既往的研究表明,对于多数无症状患者,颈动脉内膜切除术并未较药物治疗带来更好的结局。此外,最新一项荟萃分析显示,颈动脉内膜切除术与现代最佳药物治疗在卒中风险方面无差异。以往,是否实施颈动脉内膜切除术几乎完全依赖于狭窄程度(≥70% NASCET),目前,斑块易损性也被纳入考量。针对卒中风险较低、手术获益有限的颈动脉狭窄(>50% NASCET)患者,以“最佳药物治疗”为主,包括他汀类药物、抗高血压药物、抗血小板药物的联合应用以及生活方式管理。

一项既往的横断面研究显示,与低水平身体活动(<900 代谢当量分钟/周,MET·min/week)患者相比,中到高水平运动(>900 MET·min/week)的患者更少出现出血性颈动脉斑块。结合这一结果,以及运动在动脉粥样硬化发生机制及缺血风险方面的益处,可以认为,对于不适合接受颈动脉内膜切除术的颈动脉狭窄>50% NASCET患者,将运动纳入最佳药物治疗具有潜在意义。然而,据我们所知,目前尚无研究评估运动干预对斑块破裂风险,尤其是对IPH 的影响。PACAPh(The Physical Activity and Carotid Atherosclerotic Plaque haemorrhage,体育活动与颈动脉粥样硬化斑块内出血)试验旨在评估一项为期6个月的居家个体化体育活动干预(结合可穿戴设备监测)对颈动脉粥样硬化斑块不稳定性的影响,主要终点为MRI测量的IPH。

02/方法

PACAPh研究是一项随机临床试验(已注册于 clinicaltrials.gov,NCT04053166)。

人群:患者于2019年12月至2022年3月在法国里昂大学医院入组。共纳入56例颈动脉狭窄≥50%(NASCET标准)的无症状患者。

随机分组与干预:按1:1随机分配至体育活动干预组或对照组,干预组接受为期6个月的个体化居家体育活动计划,对照组接受常规护理。

随访与结局:在入组时和试验结束时(6个月后)各进行一次MRI测量,主要结局为高分辨率MRI测得的颈动脉斑块IPH评分变化。如果未检测IPH,则斑块评分为0(信号与胸锁乳突肌比值 <2)。如果检测到IPH,则根据IPH的纵向长度和斑块信号强度评分:

1分:IPH纵向长度 <12 mm 且信号比值在 2–5 之间;

2分:IPH纵向长度 <12 mm 且信号比值 >5,或IPH纵向长度 >12 mm 且信号比值在 2–5 之间;

3分:IPH纵向长度 >12 mm 且信号比值 >5。

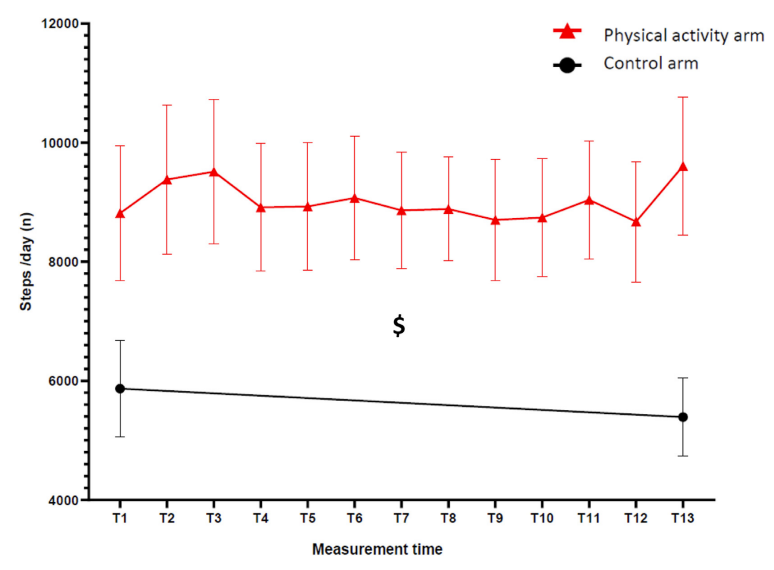

日均步数使用可穿戴设备进行测量。在运动干预组,参与者在整个6个月干预期间均监测日均步数,每两周通过电话随访(T1至T13)测量一次日均步数;而对照组仅在试验的前14天和后14天记录日均步数(即 T1 和 T13),中间6个月未进行监测,以避免可穿戴设备对身体活动产生激励效应,并防止两组间的干预混淆。

数据分析:所有数据均采用意向性分析(intention to treat),研究者对分组情况保持盲法。

患者入组时间为2019年12月3日至2022年3月4日。最终纳入56例患者(平均年龄71岁,范围53–89岁, 女性19例占比37%),由于4例患者因幽闭恐惧拒绝接受MRI检查,因此MRI分析基于48例患者完成,其中69%存在IPH。两组患者在基线特征、合并症诊断及药物治疗方面具有可比性。

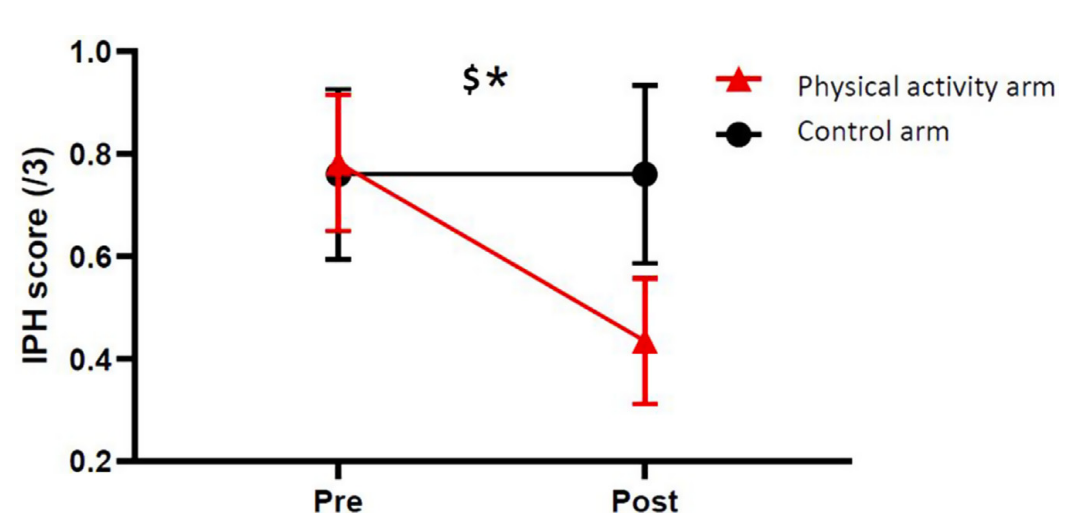

调整后的多变量模型显示,与对照组相比,运动干预组在干预结束后具有更低的IPH评分(−0.32 ± 0.15,95% CI −0.63 至 −0.01,p = 0.04,见下图)。运动干预组的IPH评分随时间下降(−0.35,相当于降低43%),而对照组则保持稳定(0.00,相当于0%变化)。

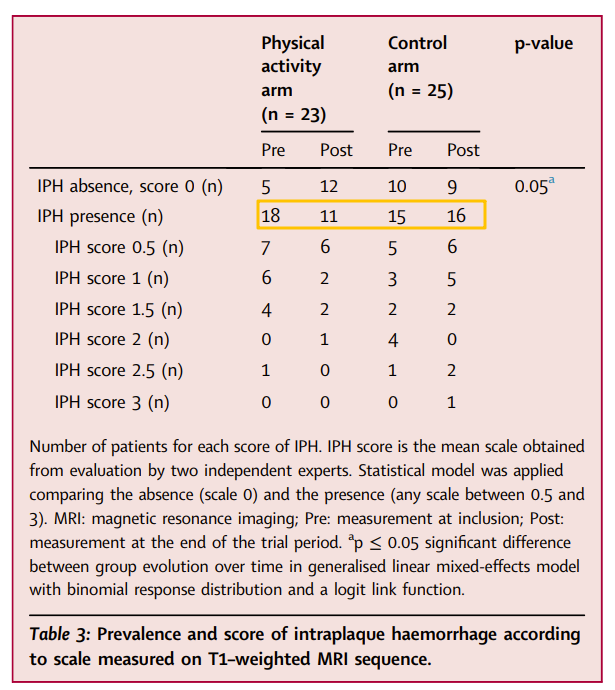

此外,运动干预组患者出现IPH的数量随时间减少,而对照组保持稳定(见下表)。

在试验的前14天和最后14天,运动干预组的日均步数均高于对照组(如下图)。

在整个研究过程中,无患者发生卒中或其他心血管事件。运动干预组有1例患者中途停止干预(依从率96%),所有患者(100%)均完成了干预前后的相关测量。

04/结论

本研究表明,针对无症状颈动脉粥样硬化患者,个体化居家体育活动干预具有可行性,且能够减少MRI检测到的IPH程度。这些结果提示,中等强度的体育活动可作为该人群最佳药物治疗的有益补充。

京公网安备 11010502042883号

京公网安备 11010502042883号